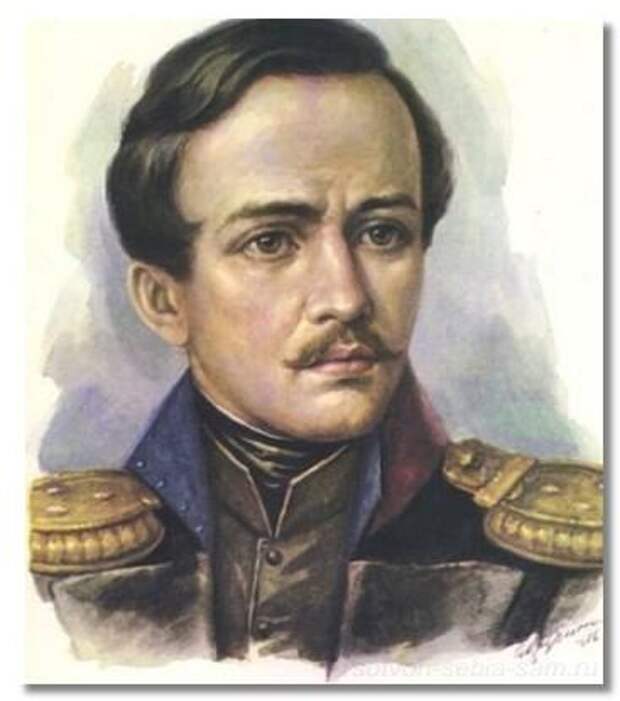

Лермонтов. День рождения отмечается 15 октября, а 2014, год для поэта 200-летний юбилей, с одной стороны – равносилен Пушкину, а с другой – начало совсем иной традиции.

Пушкин – солнце, шампанское, радость, с благодарностью принимающий все, что ни случалось на его пути, а Лермонтов – как птица в клетке, мечущийся и не находящий себе места и мечтающий вырваться из клетки и улететь далеко-далеко, где прохлада и свобода.

Он рвался из этого мира, ему здесь было плохо, скучно, неуютно и никогда радостных ноток и упоения жизнью даже в ранних стихах у Лермонтова не было.

Лермонтов – начало лунной традиции, в которой добро борется со злом, земля с небом, повседневность с вечностью. Его мир расколот на здесь и Там, и сам весь он устремлен к горнему миру, но живет все-таки здесь, на этой грешной земле. Это его тяготит, но и не считаться с этим он не может. И этот трагический разрыв между здесь и Там чувствуется во всех его стихах.

С тех пор как Вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Лермонтов весь соткан из противоречий: устремленный в Небо, ненавидит земную жизнь; стремящийся к идеалу и чистоте, рассыпает их в прах, чуть до них дотронувшись; стремящийся к любви, он любви не вызывает и разрушает все, до чего касается.

Он везде лишний, никуда и ни в какую нишу не вписывающийся, выламывающийся из всех норм и пределов, не о-пределенный.

Михаил Юрьевич рано понял свою миссию, особенно утвердившись в ней в последние четыре года, тяжело пережив смерть Пушкина. После смерти поэта Лермонтов стал другим и, как камертон, задал тон всей последующей русской поэзии.

Лермонтовым, как потом и всеми русскими поэтами, жизнь ощущалась как место, где жить нельзя, где поэты – вечно гонимые жиды; пророки, всегда побиваемые камнями; вечные странники, называемые гордецами и глупцами.

Лермонтова не любили за максимализм и неприкаянность, маяту по Вечному Духу и тоску по неведомому, за резкость и гордыню, неуживчивость и собственное мнение. Он ненавидел лицемерие, приличия и маски, в которые одевалась бездушность, затягиваясь в них как в корсет. И все тише и ненужней звучит голос поэта в этом мире:

Лермонтова не любили за максимализм и неприкаянность, маяту по Вечному Духу и тоску по неведомому, за резкость и гордыню, неуживчивость и собственное мнение. Он ненавидел лицемерие, приличия и маски, в которые одевалась бездушность, затягиваясь в них как в корсет. И все тише и ненужней звучит голос поэта в этом мире:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов

Воспламенял бойца для битвы,

Он нужен был толпе, как чаша для пиров,

Как фимиам в часы молитвы.Твой стих, как Божий дух, носился над толпой;

И, отзыв мыслей благородных,

Звучал, как колокол на башне вечевой,

Во дни торжеств и бед народных.Но скучен нам простой и гордый твой язык,

Нас тешат блёстки и обманы;

Как ветхая краса, наш ветхий мир привык

Морщины прятать под румяны...

Отсюда рефреном звучит голос одинокого странника, одинокого паруса, одинокого утеса и одинокой тучки. Лермонтов ищет параллели своей жизни с жизнями пророков и странников, неприкаянных и отовсюду гонимых, которым неуютно, но которые стремятся, как дубовый лист, прибиться хоть к чему-нибудь, быть нужным хоть кому-нибудь своими чудными сказками. Но в ответ слышит только одно:

"Иди себе дальше; о странник! Тебя я не знаю!И желтый и пыльный – ты не пара жизнерадостным и упоенным райским и свежим пением".

И потому жизнь, «оказывается пустой и глупой штукой», от которой уже ничего не ждешь. В школе, и позднее, всегда считала Лермонтова тенью Пушкина, обращая внимание на темы, цитаты и слова, которые Михаил Юрьевич заимствовал и рассыпал в своих стихах из своего предшественника.

Но интонация, интонация у Лермонтова совсем иная. Она и есть то измерение, которое делает его стихи трагическими, мистическими и очень личностными одновременно. Только с годами, многое пережив, открыв для себя личный молитвенный опыт, по-другому прочитала и Лермонтова, удивившись: как же раньше-то я этого не замечала!

А между тем его молитвы полны тоски и только одной просьбы - быть милостивым к нему:

Не обвиняй меня, Всесильный,

И не карай меня, молю,

За то, что мрак земли могильный

С ее страстями я любил.

Или:

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть:

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.Есть сила благодатная

В созвучье слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.С души как бремя скатится,

Сомненье далеко --

И верится, и плачется,

И так легко, легко...

Наконец, «Завещание», в котором Лермонтов, предчувствуя свой конец, прощается с жизнью и обращаясь к другу, просит выполнить его предсмертные просьбы.

Дальше ему остается жить всего полгода. И полное ощущение, что его дуэль была самоубийством, на которое он шел сознательно.

Свежие комментарии